Le silence d’un adolescent peut être déstabilisant pour ses parents. À table, dans la voiture ou même face à une question simple, la réponse se limite parfois à un « je sais pas », un haussement d’épaules ou un mutisme total. Faut-il s’inquiéter ? Est-ce normal ou est-ce le signe d’un mal-être plus profond ? Comprendre ce silence est la première étape pour renouer le dialogue.

Pourquoi un ado se tait-il ?

Le silence à l’adolescence n’est pas toujours un problème. Il fait partie d’un processus de construction identitaire. Pourtant, il peut aussi être l’expression d’un malaise. Voici quelques raisons fréquentes :

-

Besoin d’indépendance : l’adolescent cherche à se différencier de ses parents et à préserver son intimité.

-

Peur du jugement : il craint de ne pas être compris ou d’être critiqué.

-

Difficultés émotionnelles : anxiété, tristesse, colère ou fatigue peuvent l’amener à se refermer.

-

Conflits familiaux : un climat tendu ou un manque de confiance bloque la parole.

-

Pressions extérieures : charge scolaire, relations amicales, exposition aux réseaux sociaux.

Chaque silence a une signification. L’enjeu est de discerner s’il s’agit d’une phase passagère ou d’un signal d’alerte.

Ce que le silence peut cacher

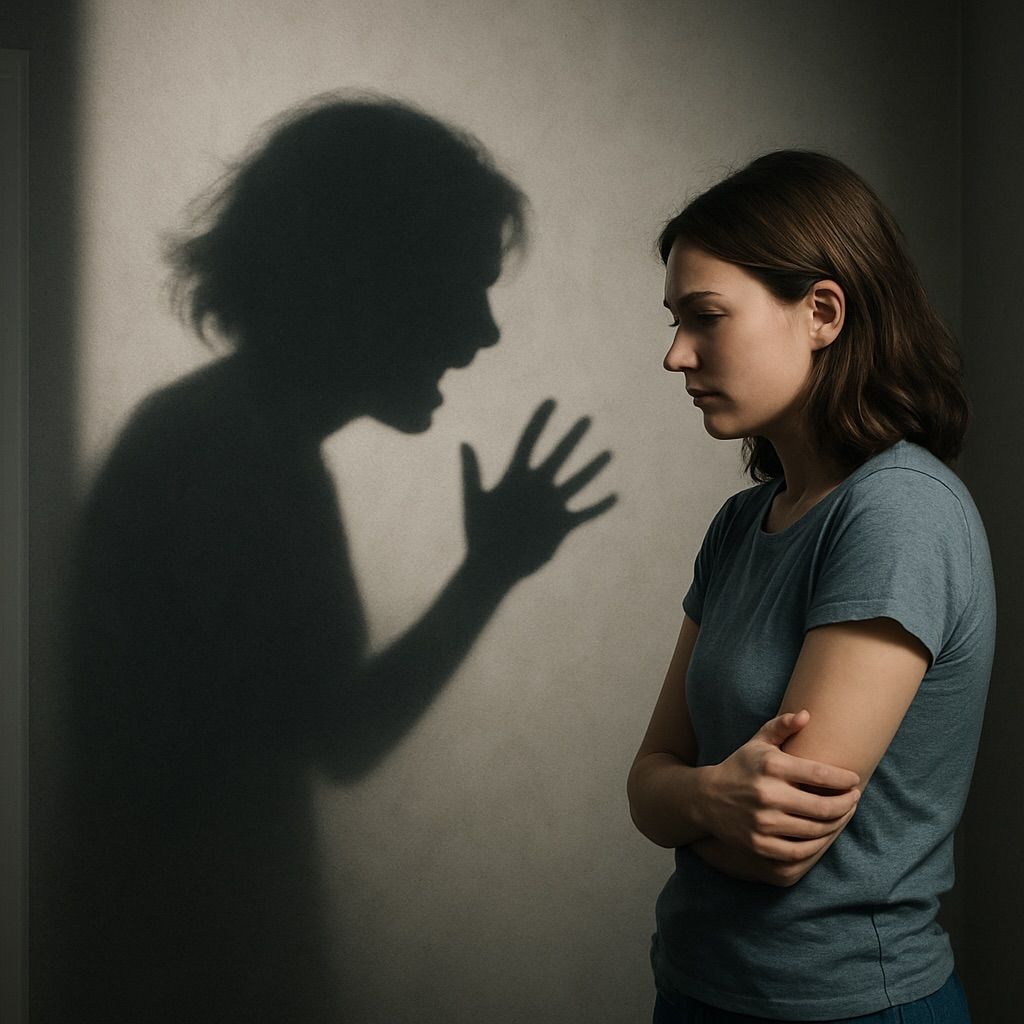

Se taire n’est pas forcément synonyme d’indifférence. Au contraire, il s’agit souvent d’un langage en soi.

-

Un mécanisme de protection : garder pour soi permet d’éviter le conflit ou de cacher une vulnérabilité.

-

Un appel à l’aide discret : le mutisme peut être une façon d’exprimer une souffrance sans réussir à la mettre en mots.

-

Un signe de mal-être : si le silence s’installe durablement et s’accompagne d’isolement, de troubles du sommeil, de résultats scolaires en baisse ou d’irritabilité, il est important d’y prêter attention.

Comment réagir face au silence d’un ado ?

La première tentation est souvent de poser des questions insistantes, ce qui peut au contraire renforcer le repli. Quelques attitudes favorisent davantage l’ouverture :

-

Ne pas forcer la parole : laisser l’espace au jeune sans transformer chaque échange en interrogatoire.

-

Créer des moments informels : en voiture, pendant une activité ou autour d’un repas simple, la discussion vient souvent plus naturellement.

-

Pratiquer l’écoute active : reformuler, montrer que l’on comprend, sans juger ni minimiser.

-

Valoriser les petits pas : remercier l’adolescent pour une confidence, même minime.

-

Encourager d’autres modes d’expression : écriture, sport, musique ou art peuvent être des canaux précieux.

Quand consulter un professionnel ?

Si le silence devient constant, s’accompagne de symptômes dépressifs ou si le jeune refuse tout dialogue, il est recommandé de consulter un professionnel. Un psychopraticien ou un psychologue peut offrir un espace neutre, où la parole circule plus facilement. Les médiations créatives (dessin, jeu, mise en situation) permettent souvent de contourner le blocage verbal.

Restaurer le dialogue, une démarche progressive

Le silence d’un adolescent n’est pas un rejet des parents, mais une façon d’exprimer ses besoins autrement. Rétablir la communication demande du temps, de la patience et un climat de confiance. L’important est de rester disponible, ouvert et attentif, afin que l’ado sache qu’il peut venir parler quand il en ressentira le besoin.